Chorus

- N°

27 - mars 1999

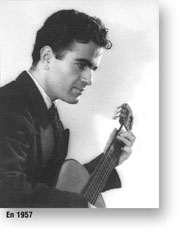

Guy

Béart

Le chanteur qui se voulait anonyme

Interview : Marc Robine ; photos : H. Guilbaud & F. Vernhet

Après des années d'absence – semées d'apparitions ponctuelles – dues à une grave maladie qu'il évoque sans mystère dans son livre L’espérance folle, Guy Béart est de retour : un mois plein à Bobino, devant un public qui a montré, soir après soir, qu'il connaissait par cœur la plupart de ses chansons, et un double CD enregistré (en février 96) à l'Olympia, sur lequel se retrouvent une flopée de titres faisant partie – depuis longtemps déjà – de notre mémoire collective.

Plus de quarante ans, en fait, pour les plus anciens d'entre eux, puisque c'est

vers le milieu des années 50 que le chanteur fit ses débuts, à

La Colombe (de Michel Valette) : un petit cabaret situé derrière

Notre-Dame, dont la légende disait qu'il avait été fréquenté

par Villon. C'est là que jacques Canetti vient l'écouter pour

la première fois, sur la recommandation de la chanteuse Béatrice

Moulin, fortement épaulée en cela par le chansonnier Jacques Grello...

et Brassens ! « Les textes étaient éblouissants de recherche,

[..] éclatants de style et d’idées nouvelles, les thèmes

musicaux simples, très bien harmonisés, faciles à retenir

», se souvient Canetti dans son livre de mémoires (On cherche

jeune homme aimant la musique -Calmann-Lévy, 1978) ; tout en ajoutant

qu'il y a « un problème majeur »: il n'aime pas la voix de

sa nouvelle découverte ! « Évidemment, et moi non plus,

d’ailleurs... » avoue aujourd'hui Guy Béart, « Canetti

était gêné par ma voix, comme il était gêné

par le physique de Brel. Mais il nous disait la vérité, et en

plus il avait raison ! À mon sujet, tout au moins. »

En dépit de ses réserves, le directeur artistique est séduit et fixe rendez-vous à Béart dès le lendemain, à son bureau. « J’y suis allé en sortant du travail, et il devait être aux environs de dix-neuf heures quand il me propose de passer le soir-même aux Trois Baudets ! Non pas en lever de rideau, mais au milieu de la première partie… je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais j’ai fait un tabac et c'est resté dans la tête de Canetti ! Quand, quelques mois plus tard, il m’a signé un contrat pour Les Trois Baudets, je me suis tapé des bides tous les soirs ; mais lui se souvenait toujours de cette première soirée où j’avais fait un tabac. »

Si l'interprète Béart

éprouve quelques difficultés face au public, l'auteur-compositeur,

en revanche, est rapidement apprécié à sa juste valeur.

Zizi Jeanmaire, Juliette Gréco, Patachou chantent ses chansons... et

celle-ci obtiennent un joli succès avec Bal chez Temporel, écrite

à partir d'un poème d'André Hardellet. Canetti propose

alors de faire un disque (Guy Béart chante avec ses amis), dont

la direction artistique est confiée à Boris Vian et auquel –

comme son titre l'indique – participent la plupart des copains de La Colombe

: Valette, Grello, etc. À partir de là, tout s'enchaîne

assez vite : le disque reçoit le prix de l’Académie Charles-Cros

et, quelques mois plus tard, jean Giono et François Villiers demandent

au jeune auteur-compositeur d'écrire la musique de L’eau vive.

Le film sort en avril 1958, au festival de Cannes, et la chanson éponyme

reste cinquante-deux semaines au hit-parade !

Guy Béart : J'ai été

bombardé vedette, du jour au lendemain, sans beaucoup d'expérience

ni de moyens. J'étais resté ingénieur, parce que j'avais

peur. Je connaissais un peu la vie des artistes et savais à quel point

tout ça peut être éphémère... C'est alors

que ma mère est morte, comme mon père quelques années auparavant;

ainsi, plus personne ne dépendait de moi pour assurer sa subsistance...

J'ai décidé alors de vivre sans contraintes : « Tu fais

le con, tu déconnes à plein tube et tu chantes, voilà !

» Ça a bien fonctionné jusqu'à ce que Canetti se

fasse virer de chez Philips, ou qu'il en parte, ce qui revient au même.

Puis il y a eu l'arrivée du twist et du yéyé et, comme

beaucoup, j'ai été balayé, mis au rencart. J'étais

un has been à l'âge de trente-deux ans !

Comme

j'étais amoureux et que je voulais prouver à celle que j'aimais

que je n'étais pas un con, j'ai réussi à me libérer

de mon contrat, puis j'ai créé la première maison de disques

autogérée... C'était une société indépendante

et j'avais dû emprunter de l'argent; je n'avais plus un rond, mais j'étais

libre.

Chorus : C'était Temporel ?

G. B. : Non, ça l'est devenu plus tard. À l'origine, cela s'appelait APAM (Auto-production des artistes du micro).

C. : On a retrouvé ensuite ce même esprit, un peu artisanal, dans ton émission Bienvenue…

G. B. : L'idée de départ était de réunir des chanteurs, peintres, romanciers et artistes de toutes sortes, pour parler et chanter de manière tout à fait informelle. C'était en 1966. On m'a donc donné un petit studio, mais les directeurs de l'ORTF étaient très inquiets : « Jamais ça ne marchera, on ne sait même pas ce qui va se passer… ». Alors, au lieu des treize émissions prévues, ils n'en ont programmé que six… Au début, j'avais pensé appeler mon émission Chez Temporel, mais ils ont refusé le titre sous prétexte que cela ferait de la publicité pour mes disques ; alors j'ai cherché un autre nom et j'ai trouvé Bienvenue.

C.

: Mais il y en a eu beaucoup plus de six...

C.

: Mais il y en a eu beaucoup plus de six...

G. B. : Oui, mais inquiets, comme je viens de le dire, les responsables n'avaient prévu que six émissions. À l'arrivée, il y en a eu soixante-dix !

C. : On y a vu Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, Aragon, Michel Simon, plein de chanteurs…

G. B. : Dont Polnareff à ses débuts ! On le voit jouer de la guitare et du piano, chanter, réciter des trucs... Il y a eu des gens aussi différents que Simon et Garfunkel, Aragon et Elsa, Robert Sabatier, Brassens, Louise de Villemorin, le mime Marceau, Raymond Devos... Je recevais des poètes, des écrivains, des chanteurs ; et puis ça a fini par être imité un peu partout. Ce qui n'avait aucune importance d'ailleurs, car je ne voulais plus faire de télévision : j'étais devenu un peu jaloux de moi-même. Il me semblait que l'animateur de télé avait pris le pas sur l'auteur-compositeur, que le charmant Guy, de Bienvenue, avait supplanté le Béart-chanteur.

C. : C'est l'époque, également, où tu as sorti Vive la rose, les vieilles chansons traditionnelles françaises...

G. B. : Oui, j'ai voulu démontrer

que les chansons anciennes (dont certaines avaient déjà été

chantées par Colette Renard, Jacques Douai, Yves Montand ou Hélène

Martin) pouvaient être des succès populaires. Et je les ai enregistrées

avec des moyens modernes... Mais les moyens importent peu : ce qui compte c'est

la chanson. Si on a besoin d'un ordinateur, on met un ordinateur, je m'en fous.

Sauf que, moi, j'aime mieux chanter à la guitare, car je peux me balader

et chanter une chanson, autour d'une table, dans un café ; alors qu'avec

un ordinateur... C'est même pourquoi je ne joue pas de piano : il faut

le trimbaler et je suis un errant. J'ai besoin d'instruments errants. Un accordéon,

on peut le trimbaler... Une guitare, un fifre, un violon, tout ce qu'on veut,

pourvu que la chanson puisse vagabonder d'un point à un autre.

C. : Juste après l'album Vive la rose, tu as écrit des chansons ouvertement futuristes, comme Étoiles, garde à vous !, par exemple. Comment, dans ton esprit, faisais-tu voisiner tout ça ?

G. B. : Lorsque j'ai sorti Les Très Vieilles Chansons de France, tous, professionnels et amis, m'ont dit : « Tu es fou, tu es un auteur-compositeur, est-ce que ton inspiration est tarie ? Ça va être très mal pris… » Or, le disque a fait un malheur ! Mais ils m'avaient tellement énervé que, entre deux albums de vieilles chansons, j'ai sorti Étoiles, garde à vous !, Le grand chambardement, Les collines d'acier, etc. Le passé se mêle au présent...

C. : C'est l'une des premières tentatives d'introduction de la science-fiction dans la chanson...

G. B. : Oui, mais c'est un disque qui n'a pas très bien marché. J'avais voulu y mettre des instruments synthétiques, et ça a été plutôt mal accueilli. Sauf lorsque j’interprétais les chansons à la guitare. Mais je m'en fous : aujourd'hui c'est un album qui fait date.

C. : On a parfois l'impression que tu éprouves un certain désabusement, après avoir beaucoup cru au progrès.

G. B. : À un moment donné,

le progrès tue le progrès. En ce moment, on le sait, ce qui terrorise

le plus les gens, plus que la prolifération des armes nucléaires

ou de maladies comme le sida ou l'hépatite, c'est le clonage. Ce qui

fait peur, c'est le génome ; parce qu'on ne sait pas où ça

va : tant pour les plantes que pour les gens... Le chemin de fer, c'était

formidable. Bon, ça déraillait, ça déconnait, mais

c'était un vrai progrès. On a pu circuler plus aisément

un peu partout. Les mines tuaient, bien sûr, avec des coups de grisou,

et quand il y avait un accident, ça tuait, mettons, cent personnes ;

mais ça a fini par conduire à un énorme progrès

social. Car c'est à partir des catastrophes de Saint-Étienne qu'a

été instauré le code sur les législations sociales.

Autrefois, ce genre de catastrophes touchait une région ; à présent,

si on pense à Hiroshima, Tchernobyl ou... Mururoa, cela concerne la planète

entière! Donc, je reste un homme qui a envie de croire en l'avenir...

mais, en même temps, il faut faire très attention au progrès,

à cette science qui perd la tête.

Et il n'y a pas que ça : la force dominante a toujours été

la vitesse ; or, ce qui va le plus vite maintenant c'est le pognon. Le pognon

virtuel. En quelques secondes, on peut déplacer des sommes phénoménales

qui, alors, n'existent plus. L'autre force dominante, qui va très vite

aussi, c'est la communication. Il y a une impitoyable lutte d'influence entre

les deux. On ne sait pas où ça va, mais en tout cas, nous, on

est perdus au milieu de tout ça. Et ça nous touche de bien plus

près qu'on ne le croit. On nous dit, par exemple, qu'il faut à

tout prix apprendre l'anglais. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut faire

du pognon et que, pour en faire, il faut apprendre l'anglais ! C'est clair,

c'est devenu la langue du pognon.

L'anglais est une très belle langue, mais très maltraitée

de nos jours. On se contente d'un tronc commun rudimentaire. Pour ne prendre

qu'un exemple, les chiffres montrent que la plupart des accidents d'atterrissage

des avions internationaux sont dus à cette pratique sommaire de l'anglais.

Parce que, tout à coup, à l'aéroport de Marignane, le pilote

pakistanais d'un Boeing a parlé en anglais, avec l'accent pakistanais,

au type de la tour de contrôle qui, lui, bien entendu, parle l'anglais

avec l'accent marseillais !

À l'opposé, y a l'espéranto, qui s'est développé

tant bien que mal et qui est en train de connaître un formidable regain

d'intérêt. je suis allé au congrès des espérantistes,

en août dernier, et j'y ai appris beaucoup de choses. Surtout, j'étais

sidéré de voir tous ces gens venus d'Australie, de Chine, des

États-Unis, de Hongrie, de France ou d'ailleurs qui s'exprimaient très

simplement en espéranto... Donc, voilà, l'espéranto c'est

la langue de la fraternité, en opposition à l'anglais qui s'instaure

comme la langue du pognon.

C.

: Pourquoi ne pas faire un disque en espéranto ?

C.

: Pourquoi ne pas faire un disque en espéranto ?

G. B. : Cela vient d'être fait par Jacques Yvart.

C. : Oui, mais C'est Yvart chante Brassens en espéranto (cf. Chorus n° 26, p. 471). Pourquoi pas un album de chansons de Guy Béart ?

G. B. : Pour ce congrès, j'avais été traduit... J'ai chanté quatre de mes chansons en espéranto ; mais il faudrait que je m'y remette vraiment. Parce que je l'ai pratiqué lorsque j'avais quatre ou cinq ans... grâce à mon père. J'en parle d'ailleurs dans mon livre L’espérance folle. Mon père était un idéaliste façon XIXe siècle et il croyait en l'espéranto. Mais après, comme j'étais amoureux d'une Anglaise, j'ai appris l'anglais. Puis j'ai aimé une Espagnole et j'ai appris l'espagnol... C'est par amour qu'on apprend. Si j'étais tombé amoureux d'une espérantiste, je pourrais tranquillement te parler espéranto.

C. : Tu as été assez gravement malade, ce n'est un secret pour personne : qu'est-ce que la maladie a changé dans ta vie ?

G. B. : J'ai dû déléguer... Auparavant, je dirigeais, moi-même, mes propres équipes au sein de ma structure. Et puis, je n'ai plus pu suivre les choses... J'ai été opéré un certain nombre de fois et je suis resté longtemps immobilisé. Les équipes que j'avais formées se sont dispersées et j'ai eu plusieurs propositions de rachat par des multinationales; mais on n'était d'accord sur rien... Alors, j'ai signé avec Scalen, une petite maison de Toulouse, et j'en suis revenu à mon ancien système; bien que je sache que nous sommes dans une société de consommation.

C. : Pour finir, parlons un peu de cette ambition que tu as souvent exprimée, celle de devenir « un anonyme du XXe siècle ».

G. B. : C'est vrai, c'est ce que j'ai toujours recherché... mais je sais que c'est un grand orgueil de vouloir devenir anonyme... Combien de gens savent, par exemple, que « Il pleut bergère » est de Fabre d'Églantine ? Il y a aussi des chansons que les gens connaissent, tout en ignorant qu'elles sont de moi ; « L'eau vive », par exemple. Mon nom existe ; mais, jusqu'à ce que je refasse Bobino, certains ne savaient même plus si j'étais encore vivant. Alors... se vouloir un anonyme du XXe siècle, c'est un formidable mélange d'humilité et d'orgueil.

Propos recueillis par Marc ROBINE